- 蛍光観察装置「イルミスキャンⅡ」による口腔がん検診

- 親知らずと舌がんの意外な関係

- 蛍光観察装置「イルミスキャンⅡ」で、“見えるがん”をより早く発見

- 副院長は大学病院で口腔がん診療に携わってきました。

- 定期的な口腔がん検診をおすすめします

蛍光観察装置「イルミスキャンⅡ」による

口腔がん検診

口腔がんは「見えるがん」。だからこそ、早期発見が鍵です。

がんは、今や日本人の2人に1人が一生のうちにかかる病気です。さらに、男性の4人に1人、女性の7人に1人が、がんによって命を落としていると言われています。その中でも、舌や歯ぐき、頬の内側などお口の中にできる「口腔がん」は、頭頸部がんの約40%を占める重要ながんです。実際、口腔がんで医療機関を受診される方の35.8%が、すでに進行したStage IV(ステージ4)というデータもあり、早期発見・早期治療の重要性が改めて注目されています。口腔がんは、Stage I(ステージ1)で発見された場合の5年生存率が94.7%と高い一方、Stage IVでは49.3%に低下します。つまり、早期に発見することが命を守るだけでなく、その後の食べる・話すといった生活の質(QOL)を守る上でも極めて重要です。

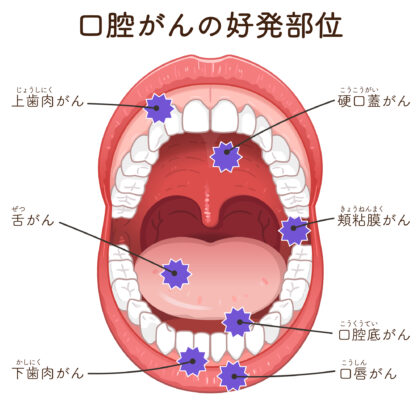

口腔内で見つかることが多いがんの場所

なぜ口腔がんは早期発見が難しいのでしょうか?

口腔がんは、直接目で見て確認できる「見えるがん」です。しかし実際には、発見が遅れてしまうケースも少なくありません。その理由のひとつに、がんになる前段階の「前がん病変」の存在があります。たとえば「白板症」や「紅板症」と呼ばれる状態は、上皮性異形成(がんの芽)が隠れていることがあり、放置すれば口腔がんに進行する可能性があります。白板症の悪性化率は0.1~34.0%と報告されており、注意深い経過観察や、必要に応じた早期治療が求められます。

親知らずと舌がんの意外な関係

〜“慢性的な刺激”が舌がんの引き金になることも〜

舌がんのリスク因子としては、喫煙や飲酒、合わない義歯の使用、むし歯で欠けて鋭くなった歯、舌側に傾いた歯などによる慢性的な物理的刺激が挙げられます。こうした刺激が長期にわたり舌に加わることで、粘膜細胞がダメージを受け、がん化する恐れがあります。 中でも、「親知らず」も舌がんの間接的なリスク因子になる可能性があることは、あまり知られていません。

舌がんにつながる可能性のある歯列の変化

もちろん、すべての親知らずが舌がんを引き起こすわけではありませんが、歯列の乱れや舌への不自然な接触がある場合は注意が必要です。 「舌の同じ場所がよく当たる」「ヒリヒリする」「白っぽい変化がある」などの症状がある場合は、早めの診察をおすすめします。

- 10代半ば:親知らず(第三大臼歯)が顎の中で成長を開始

- 20代前半:親知らずが手前の歯を押し始める

- 20代後半:その影響で前方の歯(小臼歯など)がわずかに舌側へ傾斜

- 舌に歯の縁が当たり、長期間にわたる慢性刺激が生じる

- 舌の粘膜に変化が現れ、がん化のリスクが高まる

蛍光観察装置「イルミスキャンⅡ」で、

“見えるがん”をより早く発見

当院では、がんやその前段階の病変を“見える化”するために、蛍光観察装置「イルミスキャンⅡ」を導入しています。この装置は、短波長の青い光をお口の粘膜に照射し、そこから出る“自家蛍光”の状態を観察することで、がんや上皮性異形成(がんになる前の状態)を識別します。正常な粘膜は蛍光を発しますが、異常のある部分は蛍光が消失し、黒く抜けて見えるのが特徴です。この技術は、内視鏡での胃がんや肺がんのスクリーニングにも応用されており、痛みもなく、身体への負担もないため、安心して受けていただけます。視診・触診と合わせて補助的に使用することで、より精度の高い診断と早期発見が可能になります。

当院では、がんやその前段階の病変を“見える化”するために、蛍光観察装置「イルミスキャンⅡ」を導入しています。この装置は、短波長の青い光をお口の粘膜に照射し、そこから出る“自家蛍光”の状態を観察することで、がんや上皮性異形成(がんになる前の状態)を識別します。正常な粘膜は蛍光を発しますが、異常のある部分は蛍光が消失し、黒く抜けて見えるのが特徴です。この技術は、内視鏡での胃がんや肺がんのスクリーニングにも応用されており、痛みもなく、身体への負担もないため、安心して受けていただけます。視診・触診と合わせて補助的に使用することで、より精度の高い診断と早期発見が可能になります。

イルミスキャンⅡ_蛍光観察の仕組み

副院長は大学病院で

口腔がん診療に携わってきました。

当院の副院長は、これまで大学病院で口腔がん症例に携わり、主治医・執刀医としても治療にあたってきました。また、蛍光観察法を用いた研究にも取り組み、国内外の学会や論文で成果を発表しています。また、口腔粘膜疾患の診断・治療にも深く関わってきた経験があります。こうした専門的な知見を活かし、患者さんの「安心」と「早期発見」に全力を尽くします。

定期的な口腔がん検診をおすすめします

「口腔がん」と聞いても、まだ身近に感じられない方も多いかもしれません。しかし、決して他人事ではありません。誰にでも起こりうる病気だからこそ、まずは「知ること」、そして「早く見つけること」が大切です。当院では、症状の有無にかかわらず、定期的な口腔がん検診をおすすめしています。お口の健康を守ることは、全身の健康、そして人生そのものの質を守ることにもつながります。ぜひお気軽にご相談ください。